「食のしあわせプロジェクト」とは?

めざせ地産地消100% 子どもたちの給食にご支援を!

学校・園の給食への地場産物の購入・活用、環境に配慮した農業の普及、子ども食堂の運営支援などに取り組むことで、食育の推進、農業の活性化、保護者の負担軽減などを目指します。

【プロジェクトのねらい】

①地場産物を給食の食材として活用することで子どもたちの豊かな食経験、健やかな成長の一助とするとともに、地場産物を適正価格で買い上げることにより、物価高騰の影響を大きく受けている保護者や農業者などの負担を軽減します。

②給食に使用する農産物を、農業者から品質に見合った価格で買い上げることにより、出荷量や協力農業者数の増加につなげます。また、化学肥料や化学農薬の使用量低減など環境負荷を低減した栽培技術の検討・実証・普及を行うことにより、農業の生産力の向上と持続性の両立につなげます。

③不登校など様々な課題を抱える子どもたちが、給食などの「食」を通じて前向きな気持ちを持ち、学校、保護者、農業者、給食関係者など地域全体で子どもたちを見守るまちをつくります。

子どもたちの食生活を取り巻く現状

食に関する価値観やライフスタイルの多様化等が進んだ現代では、子どもが一人で食事をする「孤食」や子どもだけで食事をする「子食」も増えており、成長期の子どもたちにとっては、孤独感や栄養面からも大きな問題となっています。また、家庭環境の違いにより、食の格差も生まれています。

そのほかにも、様々な要因から貧困、虐待、孤立、ひきこもりなどの課題が発生しており、このような社会背景から、子どもたちを地域ぐるみで支援する取組の必要性が高まっています。

給食で食の基礎を育むことの大切さ

給食は、年間200食程度と子どもたちの食生活にとって非常に大きなウエイトを占め、大人になってからの食生活にも大きな影響を与えると考えられます。

給食は子どもたちの元に届くまでに、食材を生産する農業者、運搬する人、調理や加工をする人など多くの人の手間がかかっています。給食に地場産物を使用し、その食べ物の背景にある作り手の思いや苦労などを伝えることで、地域との顔が見える関係を築き、子どもたちは地域からの愛情を感じることができます。また、旬の食材や行事食等を通して、地域の自然や文化に興味を持つ子どももいるでしょう。

さらに、自分自身が食べている物や食事に関心を持つことで、「おいしく楽しく食べることは、嬉しい楽しいこと」、「自分の体は自分の食べたものでできている」という感覚を養い、命の大切さや食への感謝の気持ちを育むことで、生涯にわたって健やかに生きるための基礎を培うことになり、次世代へその大切さを伝えることにつながるのです。

本市の給食の現状

市内には、公立・私立の保育園・こども園11園、幼稚園4園、小学校9校、中学校3校があり、毎日約4,100人の子どもが給食を食べています。

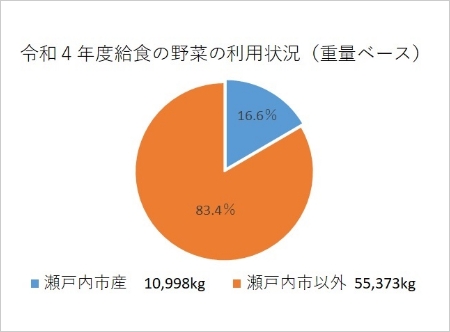

平成26年度から学校給食へ地場産物を積極的に活用する取組をスタートし、導入された野菜は平成29年度16品目、令和4年度には29品目と年々増加しています。しかし、年間の取扱数量(重量ベース)に占める瀬戸内市産の割合は令和3年度6.1%から令和4年度16.6%に増加したものの依然として低い状況です。

農業者を取り巻く現状

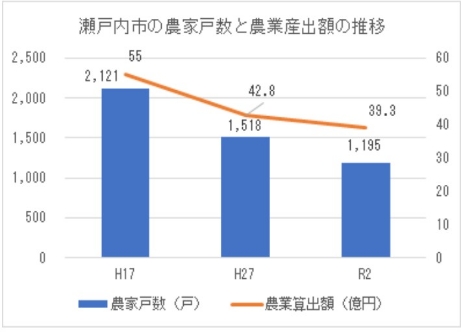

本市の農家戸数は、平成17年には2,121戸ありましたが、令和2年には1,195戸と大幅に減少しています。また、農業産出額は、平成17年の55億円から令和2年には39億円に落ち込んでいます。

一方で、市内の遊休農地は、平成29年度の36haから令和4年度は68haに増加しており、今後も高齢化などによる担い手の不足により、遊休農地の増加が懸念されます。

給食に地場産物の活用を増やすための取組と課題

給食への地場産物の納入は、市内の農業者等で組織する団体が、学校給食調理場等から発注された野菜を農家一軒一軒まわって集荷し、調理場等への納入者である青果店に納品しています。その運営費は、これまで納品する農業者自らが全額負担しており、高品質な生産物に見合った収益は得られず、出荷量や協力農業者数が増加しない大きな要因になっていました。

そこで、令和4年10月から開始した皆さまからのご寄附を活用させていただき、今年度から農産物を適正価格で購入し、納入価格に応じた手数料を市が負担をする運営を開始しており、幼稚園・小・中学校の学校給食のみならず保育所の給食への地場産物の提供も始めたところです。

また、調理場の栄養士と生産者が協力して年間を通じた必要量や品目を確保するための連絡調整や、環境負荷を低減するための栽培技術講習も始まり、関係者の思いもより強くなってきています。

しかし、新しい運営はまだまだ始まったばかり。子どもたちに地場産物給食が定着し、この取組を持続させるためには、もっと多くの地場産物を納入する必要があり、皆さまからのご支援が必要です。子どもたちの笑顔のために、是非、ご協力をお願いします。

子どもたちの給食に込めた思い

-

- 菅原 宏都さん(こはく農園)

- 県外から瀬戸内市へ移住し、新規就農しました。転勤の多い金融関係営業職から一転、市内のベテラン農業者である森部真史さんのもとで野菜の栽培を学び、独立しました。現在は、瀬戸内市を代表するブランド野菜のとうがん、白菜、キャベツなどを栽培しています。

農業に就いて、季節の変化を感じることが増え、環境に目が向くようになりました。夏休みには子どもが農作業を手伝ってくれ、成長を感じることもできます。そんな中、給食に納品を始めて、生産者として「人にも環境にも良いものを作りたい」、保護者として「鮮度が高く顔の見えるのものを食べ、将来、自分が食べたものや育った地域のことを思い出してほしい」という思いがより強くなりました。この思いを子どもたちに届けたいです。

-

- 森部 真史さん

- 安全・安心をモットーに水稲、キャベツ、白菜、かぼちゃ、いちごなどを栽培しており、これからさらに有機無農薬野菜を作っていくことなどに力を入れていきたいと考えています。

瀬戸内市はキャベツ、白菜など岡山県を代表する野菜の産地です。給食を通して、子どもたちに農業への興味が生まれ、将来、瀬戸内市で農業に就いてもらえたら嬉しいです。また、保護者には食に対する関心を持ってもらいたいです。

所属するJAの生産部会では、地元農産物を活用したメニューを開発し消費者へ提案しています。家庭でも地域で作っている野菜が話題に上って、たくさん食べてもらえると嬉しいです。

-

- 佐々木 竜也さん(株式会社Wacca Farm)

- 耕作放棄地約2haを開墾し、農薬や化学肥料、動物性肥料、除草剤などを使用しない自然農法で、旬の野菜や米、麦、大豆など年間約80品種の農産物を栽培しています。また、都会の方に「農のある暮らし」を体験してもらう取り組みや農業ボランティアの受け入れを行っており、地元への定住にもつながっています。

給食を毎日提供して頂ける、栄養士さん、調理員の皆さんに感謝の気持ちを忘れずに、子どもたちが瀬戸内市で生まれ育った事に誇りを持てるよう、農業者や地場産給食に携わる方々との思いをより一層繋げて行きたいと願っています。

-

- 大倉 秀千代さん(備前福岡の市圏地産地消推進協議会 会長)

- 地場産物を給食へ届ける取組は、「瀬戸内市は野菜の産地なのに、その野菜が給食に使われていない」という素朴な疑問から始まりました。子どもたちが地元で生産された農産物を知ることで、地域農業や地元への愛着を深めることができると考えるからです。10年目を迎えた今年度、当初9名だった生産者も29名と、地域農業と子どもたちが給食と食育を通して結びつくことで持続可能な地域農業につなげたいという思いの輪が少しずつ広がってきています。

子どもたちには、もっと農業に触れてもらいたいという思いから、田植え、稲刈り、農業者訪問などの食育体験学習を行っています。直接子どもたちと対話することで、子どもたちに農業者の思いを感じてもらえるし、また、ストーリーのあるものは思いが伝わることを子どもたちから学びました。消防車に乗ると消防士になりたくなる子どもたちが増えるように、コンバインに乗ると農業者になりたい子どもたちが増えるかもしれません。

このプロジェクトが令和5年4月から始まり、地産地消100%に向けて生産・物流・食育に一層力を注ぎます。ふるさと納税を財源とした取組です。引き続きご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。

-

- 遠藤 実宮さん(牛窓学校給食調理場 栄養教諭)

- 瀬戸内市の給食には、地元の生産者の方々が心をこめて作った地場産物が使われています。それらの地場産物を子どもたちにおいしく食べてもらうために私たち栄養教諭や調理員は、日々仕事に励んでいます。地場産物がたくさん使われた給食は、体の健康はもちろんのこと、心の健康も育んでくれると思います。

瀬戸内市には、新鮮でおいしい地場産物がたくさんあることを知り、自分たちの住む地域に関心や誇りをもってほしいです。

-

- 佐藤和恵さん(左)、佐藤いずみさん(右)

(瀬戸内市立邑久保育園 園長、栄養士) - 人生の中で最も発育・発達の著しい時期の保育園給食は「食べることは、生きること」の基礎を培う重要な食事と考えています。子どもたちに食べることの大切さや楽しさを伝え、将来の健康な体を作る食事を体得してほしいという思いを込めて、園では、子どもたちがより「食」に集中できるよう、給食を作る人、食べさせる人、食材を納入する人が連携して活動することを心がけています。

配膳室にホワイトボードを設置し、保育士と「献立の意図」を共有して子どもたちに伝えたり、ワクワクできて、気づきが多い活動として、月に1回栄養士・調理員が「食育レンジャー」に変身し、給食の食材と働きをわかりやすく伝えています。子どもたちが“給食の先生”の顔を覚える機会にもなっています。

自分たちで作った畑で野菜を育てて食べる「栽培保育」も行っています。子どもたちが収穫した野菜をみんなでクッキングしたり、給食室で調理して提供しています。玄関には「展示食ケース」を設置し、当日の実際の給食はもちろん、野菜の摂取量や地域食材、給食に生産物を納品してくださっている農家さんの紹介もしています。送り迎えの保護者の皆さまにも好評で、給食だよりと共に紹介している給食レシピやおすすめメニュー、旬の野菜レシピなどと合わせて、食に対する注目度を高め、食への理解を深めていきたいです。

- 佐藤和恵さん(左)、佐藤いずみさん(右)

寄附金の使い道

皆さまからの寄附金は、子どもたちに瀬戸内市の豊かな農産物を使った安全・安心でおいしい給食を提供し、それらを活用した食育を進めるため、また、子どもの居場所づくりなどにかかる費用、経費に活用させていただきます。

【令和5年度の取組概要】

❶ 小中学校及び幼稚園・保育園・こども園の給食における地産地消の推進

市が学校・園の給食向けの地場産物を適正価格で買い上げ、給食に提供します。

❷ 環境負荷低減農業推進支援

化学肥料や化学農薬の使用量低減など環境負荷を低減した栽培技術推進を支援します。

❸ 子どもたちや保護者への食育の推進

食育に関する出前授業や農業体験を通じて、子どもたちや保護者の食育を推進します。

❹ 子どもの居場所づくり

地域におけるこども食堂開設・運営の支援等を行います。

自治体から(市長 武久顕也からのメッセージ)

プロジェクトを応援することで、瀬戸内市の特産品がもらえます!

本プロジェクトは「ふるさと納税制度」を利用して寄附を募っています。

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附することで、税金の控除を受けられる制度です。

多くの自治体で地元の特産品や宿泊券などの「お礼の品」を用意しており、

また地域を応援する手段としても人気を集めています。

瀬戸内市出身の方、瀬戸内市を応援したいと思っておられる方、

市外在住、市内在住にかかわらず、どなたでもご寄附いただけます。

瀬戸内市の目指すまちづくりに、ぜひ寄附をお願いいたします。

※ふるさと納税の返礼品を受け取れるのは市外在住者のみになります。